“本场演出时长约为210分钟,请您合理安排时间。”改编自马伯庸同名小说的音乐剧《长安十二时辰》于上周末在京首演。观众在入场时收到了北京天桥艺术中心发出的温馨提示,这不仅预示着一场视觉与听觉的盛宴,也标志着华语音乐剧的一次大胆尝试。

原著小说约50万字,改编成电视剧长达48集,信息量巨大。要在不改变原作主旨的前提下,用三个半小时讲述一个完整的故事,对音乐剧主创团队来说无疑是一个巨大的挑战。他们需要在保留原作精髓、保证舞台观赏性以及控制剧目时长之间找到平衡。

从推理悬疑到情感共鸣

《长安十二时辰》作为一部新本格推理作品,在当代文学史上占据重要地位:紧凑的时间线、复杂的线索网络和精密的空间转换,使其成为一部烧脑之作。马伯庸凭借这部作品奠定了自己在文坛的地位,其故事背景设定在唐天宝三年正月十五,长安城正面临前所未有的危机,而拯救它的希望寄托在一位年轻的靖安司监和一名死囚身上。

将如此庞大的故事浓缩为210分钟的舞台表演几乎是不可能的任务,尤其是要完整保留推理细节。因此,音乐剧的创作者选择弱化推理逻辑,转而通过音乐和舞蹈强化角色的情感动机和内心世界。“破案双雄”张小敬与李泌的重唱《抉》展现了他们的职责所在;张小敬的角色歌《守护》则直接点明了全剧的核心——“我想守护的是这样的长安”。这些元素共同构建了一个更加注重情感表达和社会观察的作品。

尽管有些关键情节未能得到充分展示,但音乐剧通过巧妙的手法弥补了这一不足。例如,投屏技术被用来快速高效地传递信息,帮助观众更好地理解剧情。当高潮来临,龙波为了保护张小敬而牺牲自我,这种情感驱动的叙事方式使得整个故事更具感染力。相较于原著中以谜题驱动的新本格推理,音乐剧更侧重于社会派推理,这不仅符合音乐剧“燃”的特质,也更贴近现代观众的审美需求。

此外,音乐剧还通过多种手段营造紧张氛围,如主角们在紧张忙碌间隙的“蹦迪”群舞,既调节了节奏,又通过狂欢化的表象暗喻危机迫近的荒诞感。这种处理方式不仅是对历史场景的解构,也是对社会集体心理的深刻观察。

女性角色的重塑与多元视角

音乐剧《长安十二时辰》在删繁就简的过程中,保留并重塑了女性角色的形象。女一号闻染从最初的被守护者逐渐成长为承担关键任务的独立女性,并最终为了他人献出生命。檀棋则与原著中的另一破案助手姚汝能合并,她的成长线同样充满戏剧性和情感冲突。这些改动不仅丰富了人物形象,也为作品增添了更多人性化的色彩。

值得一提的是,音乐剧中加入的“说书人”一角,通过一曲秦腔《正月十五夜》迅速将观众带入故事的世界。每推进一段剧情,“说书人”都会用陕西话报时,增强了紧张感和期待感。他的多重身份和功能,使他不仅仅是一个旁观者,更是故事发展的推动者之一。

多元文化融合再现盛唐辉煌

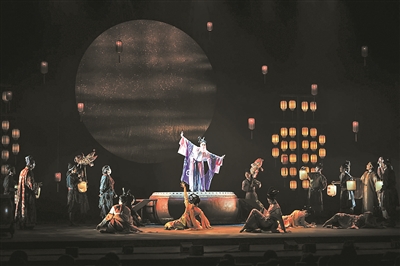

音乐剧《长安十二时辰》通过多元文化的融合,生动再现了盛唐时期的繁华景象。舞台中央的巨大日晷投影象征着时间的流逝,配合灯光的变化,营造出紧张而又充满变化的氛围。舞美设计采用可旋转多层结构装置,将望楼、坊市、地下城等场景模块化呈现,既展示了长安城的独特风貌,也突出了原著中所描绘的城市格局。

音乐方面,《长安十二时辰》结合了传统唐乐调式与现代电子合成器的脉冲节奏,创造出既具古韵又不失现代感的音乐风格。这种创新不仅还原了盛唐气象,也满足了当代观众的听觉需求。在几处关键情节中,弦乐与打击乐的急促交错制造出千钧一发的紧张感,极大地提升了观赏体验。

音乐剧《长安十二时辰》并未简单复制原著或影视剧的成功模式,而是通过一系列创新手法,成功地将其转化为一种全新的艺术形式。它不仅为中文原创音乐剧的发展提供了新的思路,也在多个层面展现了中华文化的独特魅力。